Les substances per- et polyfluoroalkylées, également connues sous le nom de PFAS, sont largement utilisées dans divers domaines industriels et produits de consommation courante. La réglementation imposera la recherche de PFAS dans l’eau potable à compter du 1er janvier 2026. Sans attendre cette échéance, l’ARS réalise des contrôles, en application d’une stratégie régionale.

Les PFAS, c’est quoi exactement ?

Les substances per-ou polyfluoroalkylées (PFAS) sont une large famille de plusieurs milliers de composés chimiques. Elles présentent de nombreuses propriétés (antiadhésives, imperméabilisantes, résistantes aux fortes chaleurs) qui ont encouragé leur fabrication puis leur utilisation par de multiples secteurs industriels. Les PFAS sont des molécules très persistantes, largement répandues dans l’environnement, bioaccumulables et qui peuvent présenter des effets néfastes sur la santé (notamment perturbation endocrinienne, cancérogénicité, etc.). Elles sont aussi appelées « polluants éternels ».

Pourquoi trouve-t-on des PFAS dans l’eau du robinet ?

La présence de PFAS dans des captages d’eau utilisés pour la production d’eaux destinées à la consommation humaine (EDCH) peut résulter notamment de rejets de station d’épuration, de rejets industriels (de type électronique, semi-conducteur, toners/encres, mousses anti-feux, cosmétique, imperméabilisants des textiles-cuirs-tapis et emballages alimentaires, nettoyants de surface métallique, vernis, cire, etc.) et de contaminations par des mousses anti-feux (à proximité d’aéroports, de dépôts hydrocarbures, de sites d’exercices incendies, etc.).

Quels sont les risques sanitaires liés à la présence de PFAS dans l’eau ?

La littérature scientifique portant sur les PFAS et leurs effets potentiels sur la santé est abondante et elle s’enrichit continuellement. Les effets étudiés sont des maladies ou encore des réactions de l’organisme sans manifestations cliniques associées ou observables. De nombreux organismes de référence ont révisé les données humaines et animales relatives aux PFAS.

Quatre effets potentiels sur la santé disposent toutefois d’un niveau de preuve jugé suffisant :

• la diminution de la réponse immunitaire à la vaccination,

• la dyslipidémie (anomalie lipidique due à du cholestérol et/ou des triglycérides élevés),

• la baisse du poids de naissance,

• l’augmentation du risque de cancer du rein.

Le 1er décembre 2023, le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) a classé le PFOA comme « cancérogène pour les humains » (groupe 1) et le PFOS comme substance « peut-être cancérogène pour les humains » (groupe 2B).

D’autres types d’effets sur la santé sont suspectés comme par exemple : maladies thyroïdiennes, troubles de la reproduction, de la fertilité, mais avec un niveau de preuve scientifique moins élevé, sur la base des connaissances acquises à ce jour.

Afin d’améliorer la connaissance relative aux conséquences sanitaires des PFAS, et notamment lorsqu’ils sont présents dans l’eau destinée à la consommation humaine (EDCH), différents travaux sont menés pour apporter des éléments de réponse actualisés. Ainsi, l’Anses a été saisie par ses ministères de tutelle en novembre 2022 pour améliorer les connaissances sur les voies d’exposition et les conséquences sanitaires des PFAS dans l’environnement et sur la santé humaine. Des valeurs guides sanitaires dans les EDCH ont ainsi été définies pour certains PFAS.

Le Haut conseil de la santé publique (HCSP) a également été saisi par la DGS en janvier 2024 afin d’éclairer les politiques publiques en termes de mesures de gestion adaptées en cas de présence de PFAS dans les EDCH.

Dans son avis du 9 juillet 2024, le HCSP pointe notamment la nécessité de la fiabilisation des résultats analytiques, de la prise en compte des incertitudes analytiques, de la confirmation d’un signal, de l’intégration d’une valeur sanitaire cible pour les PFAS les plus préoccupants, de l’amélioration de la disponibilité des traitements de l’eau et d’une meilleure connaissance de la contamination des eaux embouteillées.

Au niveau européen, au regard des situations signalées par les Etats membres à la Commission européenne, celle-ci a mandaté en décembre 2023 l’Organisation mondiale de la santé (OMS) pour définir une méthodologie de priorisation des PFAS à enjeux sanitaires et pour établir des valeurs de gestion dans les EDCH, le calendrier de rendu de ces travaux n’est pas connu actuellement.

La réglementation et le suivi des PFAS au titre du contrôle sanitaire des eaux

En France, l’eau du robinet est l’un des aliments les plus contrôlés. Elle fait l’objet d’un suivi analytique permanent pour garantir sa sécurité sanitaire, depuis le captage dans le milieu naturel jusqu’au robinet du consommateur. Ces contrôles sont réalisés par l’ARS et par les personnes responsables de la production et / ou de la distribution de l’eau (la collectivité ou son délégataire).

Les PFAS font partie des nouveaux paramètres introduits à l’occasion de la refonte de la directive européenne 2020/2184 du 16/12/2020 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine.

Ainsi, depuis janvier 2023, 20 PFAS d’intérêt prioritaire sont ciblés et une limite de qualité (0,10 µg/L) est fixée pour la somme de ces 20 molécules dans l’eau potable (cf. Arrêté du 11 janvier 2007 modifié relatif aux limites et références de qualité des eaux brutes et des eaux destinées à la consommation humaine).

La réglementation prévoit l’intégration systématique de ces composés au contrôle sanitaire des eaux à partir de janvier 2026 et de deux autres molécules (le TFA et le 6 :2 FTSA) à compter du 1er janvier 2027.

Stratégie régionale de contrôle des PFAS dans l’eau de consommation

En région Centre-Val de Loire, les laboratoires en charge du contrôle sanitaire des eaux sont accrédités pour garantir la fiabilité et la robustesse des résultats PFAS depuis la fin de l’année 2023. De ce fait, l’ARS Centre-Val de Loire a mis en place une stratégie régionale de recherche de PFAS dans l’eau destinées à la consommation humaine (EDCH), en anticipation de la réglementation.

Cette action s’inscrit dans le cadre de la déclinaison du plan d’action national PFAS 2023-2027. (https://www.ecologie.gouv.fr/plan-daction-ministeriel-sur-pfas).

Cette stratégie a conduit l’ARS Centre-Val de Loire à rechercher les PFAS dans l’eau du robinet, selon les priorités suivantes :

Dès janvier 2024

Des recherches de PFAS ont été réalisées au titre du contrôle sanitaire dans les installations d’eau potable :

alimentant les chefs-lieux de département, ainsi que des populations de plus de 10 000 habitants,

situées à proximité de sites industriels pour lesquels des émissions de PFAS ont préalablement été mises en évidence, dans le nouveau cadre de travail de l’inspection de la DREAL, fixé par l’arrêté ministériel du 20 juin 2023 de surveillance des rejets aqueux des sites susceptibles d’émettre des perfluorés,

situées à proximité de prélèvements d’eau présentant une contamination aux PFAS mis en évidence dans le cadre de systèmes de surveillances ou études spécifiques (PRPDE, Agences de l’eau, ANSES, BRGM…).

Pour accéder aux résultats du contrôle sanitaire 2024 :

PFAS Tableau résultats eau de consommation en Centre-Val de Loire (année 2024) (xlsx, 60.3 Ko)

A partir du 1er janvier 2025

Afin d’accélérer l’état des connaissances en région Centre-Val de Loire sur la présence de substances alkylées per et poly (PFAS) dans les eaux distribuées, la recherche des PFAS est intégrée au contrôle sanitaire des installations de traitement de l’eau potable de la région depuis le 1er janvier 2025. Cette surveillance concerne les 20 PFAS visés dans l’arrêté du 30 décembre 2022 modifiant l'arrêté du 11 janvier 2007 relatif au programme de prélèvements et d'analyses, qui prévoit leur intégration au contrôle sanitaire au 1er janvier 2026.

A partir du 1er janvier 2026

Conformément à la Directive européenne 2020/2184 du 16 décembre 2020 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine entrent en vigueur, les PFAS sont obligatoirement intégrés au contrôle sanitaire pour l’ensemble des installations.

Résultats du contrôle des PFAS dans l’eau de consommation en Centre-Val de Loire

Pour rappel, le seuil de qualité réglementaire (qui correspond à une valeur de gestion) est de 0,1 µg/L (ou 100 ng /L) pour la somme des 20 PFAS sélectionnés par l’Union européenne.

Au 1er février 2026

Aucune non-conformité n’ est en cours sur la région.

- Quatre situations de non-conformité ont été rapidement résolues sur la base aérienne de Châteaudun (28), Brou (28), Vendôme (41) et Semoy (45)).

- Deux situations font l’objet d’un suivi renforcé : l’unité de distribution de Saint-Gaultier haut, dans l’Indre et de Saint-Doulchard/Prédé dans le Cher.

Tableau détaillé des analysées réalisées aux points représentatifs de l’eau distribuée

Le tableau ci-dessous présente les résultats des recherches de PFAS dans l’eau de consommation effectuées selon la stratégie définie plus haut. Ces analyses reflètent la qualité de l’eau consommée.

PFAS Tableau résultats eau de consommation en Centre-Val de Loire (janv 2025-février 2026) (xlsx, 102.37 Ko)

Ces analyses sont complémentaires de la surveillance de 1er niveau exercée par la personne responsable de la production ou de la distribution de l'eau (PRPDE) est le responsable direct de la qualité de l'eau distribuée qu'elle est tenue de vérifier ; en cas d'anomalies, elle doit prendre des mesures correctives, informer les usagers, le maire, le préfet et l'ARS.

Quels sont les critères de confirmation d’une non-conformité ?

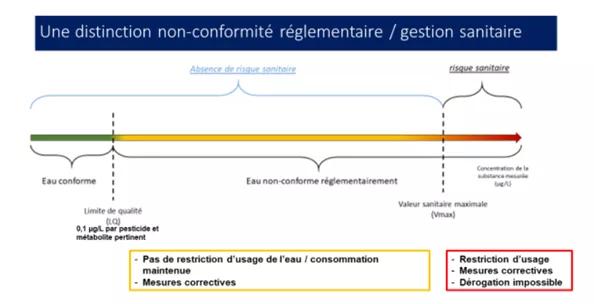

La qualité de l’eau est « non-conforme » à la réglementation dès lors qu’un résultat d’analyse dépasse une limite de qualité. Cependant, un deuxième prélèvement (dit de « recontrôle ») est nécessaire pour vérifier et confirmer ce résultat.

Afin de tenir compte des incertitudes analytiques, et conformément à l’avis de l’HCSP du 9 juillet 2024, pour les valeurs proches de la limite de qualité pour la somme des 20 PFAS, une série de prélèvements peut s’avérer nécessaire afin de conclure sur la conformité ou non de la qualité de l’eau.

Résultats de l’étude ANSES 2024-2025

L’Agence nationale de sécurité sanitaire (ANSES) a publié le 3 décembre 2025 les résultats de la campagne nationale de mesure de l’occurrence des composés perfluoroalkylés (PFAS et US-PFAS) dans les eaux destinées à la consommation humaine.

Cette campagne, menée en 2024-2025 avec l’appui des agences régionales de santé, constitue la première cartographie nationale d’ampleur sur ces substances émergentes.

La campagne ANSES a porté sur près de 650 points de prélèvement à travers la France, soit environ 20 % de la population nationale couverte. Les points ont été choisis avec les ARS en privilégiant les sites où les PFAS étaient susceptibles d’être présents en raison des activités anthropiques à proximité et les plus gros débits de production d’eau.

Cette campagne a concerné les 20 PFAS réglementés par la directive européenne, auxquels s’ajoutent quinze autres PFAS, dont cinq à chaîne ultra-courte (TFA, PFPrA, PFPrS, TFMSA, TFSH).

Les résultats nationaux montrent :

- un tiers des échantillons d’eau du robinet contient au moins un PFAS ;

- moins de 2 % d’échantillons dépassant la limite réglementaire de 0,1 µg/L pour la somme des 20 PFAS ;

- les PFAS les plus fréquemment détectés sont le PFHxS, le PFOS et le PFHxA ;

- une présence très fréquente du TFA, retrouvé dans plus de 90 % des échantillons, mais à des niveaux très largement inférieurs à la valeur sanitaire en vigueur (60 µg/L).

En Centre-Val de Loire, 71 points de prélèvement ont été analysés.

La situation de la région Centre-Val de Loire ne diffère pas significativement de la situation nationale, que ce soit en termes de fréquence de détection ou de gammes de concentrations mesurées en eau brute ou en eau traitée.

Aucun dépassement de la limite de qualité pour la somme des 20 PFAS n’a été identifié en région Centre-val de Loire.

Le TFA demeure le PFAS le plus fréquemment retrouvé en région CVL (83% des échantillons d’eau brute et 86% des échantillons d’eau traitée) mais à des niveaux très inférieurs aux valeurs sanitaires (aucun dépassement de la valeur sanitaire indicative de 60 µg/L, ni de la cible de 10 µg/L, préconisées dans l’instruction de la DGS du 19 février 2025).

Cette étude n’a pas révélé de nouveaux points sensibles en région Centre-Val de Loire.

Comment la population est-elle informée de la présence de PFAS dans l’eau du robinet ?

Les collectivités et les autorités sanitaires communiquent de manière permanente sur les résultats des contrôles réalisés, notamment par l’ARS. Les données sur la qualité de l'eau du robinet sont publiques et disponibles sur le site internet du ministère chargé de la santé : https://sante.gouv.fr/sante-et-environnement/eaux/eau. Les résultats sont régulièrement actualisés. Les mairies affichent également ces résultats pour la commune concernée.

Par ailleurs, fin juillet 2025, le ministère en charge de la transition écologique a publié une carte en open data concernant la présence des PFAS dans les eaux : rejets industriels, rivière, lacs et nappes souterraines, unités de distribution d’eau potable. Cela représente plus 2,3 millions d'analyses rassemblées sur une seule plateforme élaborée par le Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM). Concernant l’eau distribuée, les données exploitées sont les mêmes que celles présentes dans les tableaux ci-avant, mais l'outil permet une visualisation globale et géolocalisée.

À noter que les dates de mise à jour peuvent légèrement différer.

PFAS : surveillance de l’état des eaux de la France

Accès direct à la carte dynamique PFAS dans les eaux

Quelles sont les mesures de gestion mises en œuvre en cas de détection de PFAS dans l’eau potable ?

La gestion des situations de non-respect des exigences de qualité de l’eau du robinet est encadrée par la réglementation. En cas de dépassement d’une limite de qualité, la personne responsable de la production et distribution de l’eau doit immédiatement informer le maire et les autorités sanitaires (ARS) et procéder à une enquête afin de déterminer les causes du problème. Il doit également prendre toutes les mesures nécessaires pour rétablir la qualité de l’eau en réduisant le niveau de contamination. Dans ce cas, le Préfet peut demander la mise en place d'une réduction des émissions de PFAS par les activités industrielles productrices au titre de ses pouvoirs de police ICPE et dans le respect des règles de cette police administrative, notamment l'obligation d'une approche proportionnée et soutenable sur le plan technico-économique. La collectivité en charge du service public de l’eau ou son délégataire peut mettre en œuvre des solutions de traitement de l’eau. En cas de risque pour la santé, le Préfet, en lien avec l’ARS, diffuse des recommandations d’usage à la population, en particulier aux populations les plus sensibles. Il peut être amené à restreindre la consommation d’eau en particulier pour l’alimentation et l’hygiène.

L’évolution des connaissances scientifiques sur les dangers et les risques des PFAS permet de faire évoluer les mesures de gestion le cas échéant.

Références bibliographiques