Une maladie à déclaration obligatoire et à la symptomatologie particulière

La rougeole est une infection virale très contagieuse, fréquente chez l'enfant. C’est une maladie à déclaration obligatoire, qui doit être signalée sans délai au Pont Focal Régional de l’ARS : ars45-alerte@ars.sante.fr

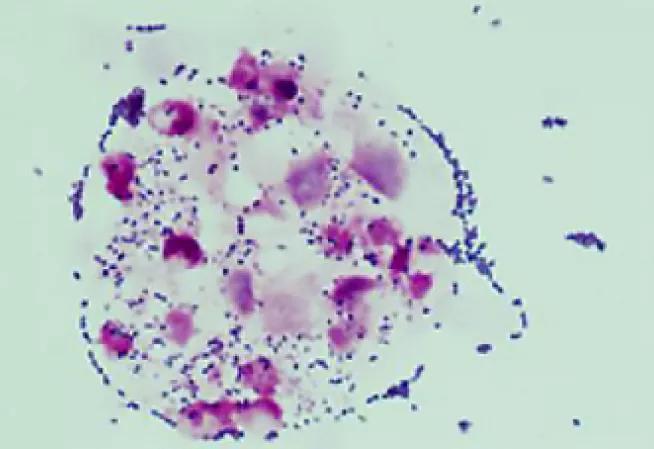

Une rougeole débute, après une période d'incubation de 7–14 jours, par des symptômes associant de la fièvre, un coryza, une toux quinteuse et une conjonctivite. Les taches de Koplik (qui ressemblent à des grains de sable blanc entourés d'aréoles rouges) sont caractéristiques. Ces taches apparaissent au tout début de la maladie, avant l'éruption cutanée, sur la muqueuse buccale, généralement en regard des premières et deuxièmes molaires supérieures. Elles peuvent être étendues, provoquant un érythème marbré diffus de la muqueuse buccale avec l’évolution vers une pharyngite. L’éruption cutanée maculopapuleuse se propage du haut vers le bas, de la tête vers le reste du corps. On parle de progression céphalocaudale. Cette éruption concerne aussi les paumes des mains et les plantes des pieds.

Les complications à type de surinfection, de pneumonie ou d'encéphalite peuvent être fatales, particulièrement en l’absence de soins de support adaptés.

Les patients sont contagieux 5 jours avant l’apparition de l’éruption et jusqu’à 5 jours après l’apparition de l’éruption. La rougeole est transmise par projection par la toux de sécrétions nasales, de la gorge et de la bouche. Les gouttelettes de l'appareil respiratoire qui sont projetées par la toux restent en aérosol et peuvent rester en suspension (et ainsi être inhalées) jusqu'à 2 heures dans les zones isolées (p. ex., dans un cabinet de consultation). La transmission par des vecteurs passifs semble moins probable que la transmission aérienne parce que le virus de la rougeole est supposé survivre pendant une courte durée sur des surfaces sèches.

Un nourrisson dont la mère est immunisée contre la rougeole (p. ex., car elle a eu la maladie ou a été vaccinée) reçoit des anticorps par voie transplacentaire ; ces anticorps fournissent une protection pour la plus grande partie des 6 premiers mois de vie. L'infection confère une immunité définitive.

Le diagnostic différentiel comprend certaines pathologies qui peuvent être distinguées de la rougeole typique :

Dans la rubéole, les signes de début ou prodromes identifiables sont absents, la fièvre et les autres symptômes constitutionnels sont absents ou moins sévères, des ganglions lymphatiques rétro-auriculaires et sous-occipitaux sont hypertrophiés (et habituellement douloureux), et la durée d'évolution est courte.

Une éruption d’origine médicamenteuse ressemble souvent à l'éruption de la rougeole, mais les signes de début ou prodromes sont absents, il n'y a pas de progression céphalocaudale ni de toux et il existe habituellement des antécédents d'exposition récente à un médicament.

Dans la roséole infantile, l'éruption ressemble à celle de la rougeole, mais elle est rare chez l'enfant de plus de 3 ans. La température initiale est habituellement élevée, les taches de Koplik et une sensation de malaise générale sont absents. La défervescence et l'éruption se produisent simultanément.

Une couverture vaccinale élevée de la population de tout âge y compris des professionnels de santé ou ceux exerçant au contact d’enfants est indispensable pour limiter la circulation virale et protéger les plus fragiles. A ce titre, il est important pour les professionnels de santé, en particulier ceux qui sont en contact avec des enfants, de vérifier leur statut vaccinal et de procéder, en cas de besoin à un rattrapage vaccinal conformément aux recommandations du calendrier vaccinal.

En France, les cas de rougeole sont classiquement observés à la fin de l'hiver et au printemps. Lors des épidémies antérieures de rougeole, les pics surviennent habituellement au printemps. Les flambées en France sont, bien souvent, associées à des cas importés de rougeole.

Les voyageurs prévoyant de se rendre dans un pays où la rougeole est endémique, ou en phase d’épidémie, sont invités à mettre à jour leur statut vaccinal à savoir : une dose de vaccin ROR pour les nourrissons dès l’âge de 6 mois, et pour les personnes nées avant 1980 non protégées contre la rougeole. Les personnes nées après 1980 doivent avoir reçu deux doses de vaccin à au moins un mois d’intervalle pour être protégées.

Plus d’informations sur la dynamique des cas : Rougeole – Santé publique France

La détection précoce des cas et la confirmation diagnostique permettent la mise en œuvre de mesures de santé publique visant à stopper la propagation du virus et ainsi protéger les personnes à risque de rougeole grave (voir schéma d’investigation et prise en charge des contacts à risque de rougeole grave)

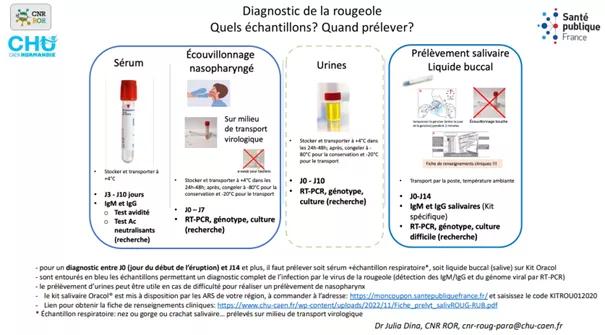

Nous vous rappelons l’importance de réaliser des prélèvements adaptés à la recherche du génome du virus de la rougeole par amplification (RT-PCR) pour une confirmation diagnostique dès les premiers jours de la phase éruptive ainsi que pour la surveillance virologique : échantillons salivaires prélevés sur kit salivaire Oracol©, prélèvements nasopharyngés ou autres prélèvements respiratoires, urinaires. L’ARN viral est en effet détectable de quelques jours avant le début de l’éruption jusqu’à environ 10 jours après. La recherche d’IgM salivaire (Kit Oracol©) ou sérique, est également possible. Cette recherche ne doit être réalisée qu’à partir du 3ème jour après le début de l’éruption pour éviter les résultats faux négatifs. Dans tous les cas, ces prélèvements ne doivent pas retarder le signalement précoce à l’ARS ni la mise en œuvre des premières mesures urgentes de contrôle

Cette confirmation contribue à la surveillance épidémiologique et à la traçabilité des souches circulantes.

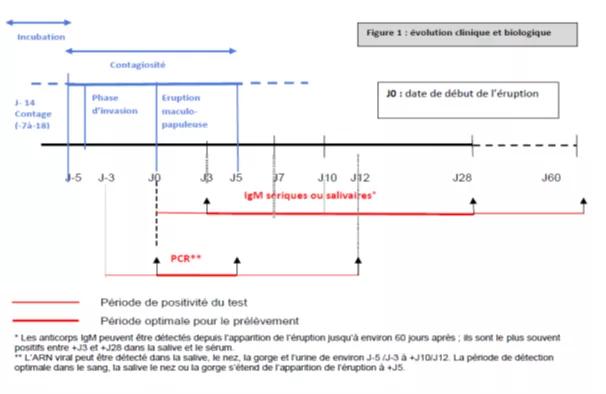

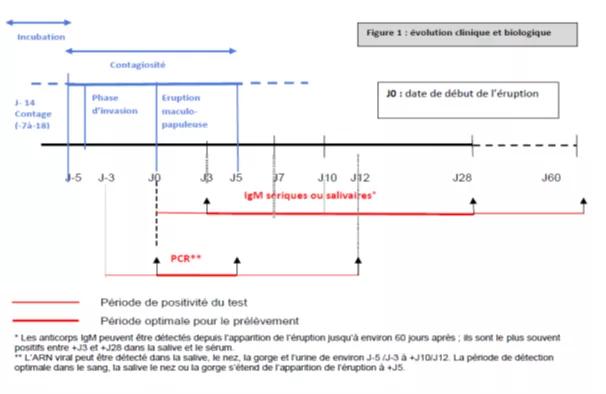

L’évolution de la maladie et le temps biologique adéquat est dans la figure 1 ci-après extraite de l’INSTRUCTION N° DGS/SP/SP1/2018/205 du 28 septembre 2018 relative à la conduite à tenir autour d’un ou plusieurs cas de rougeole :

Les échantillons adéquats par période de prélèvement sont indiqués dans la figure ci-dessous produite par le CNR des virus de la rougeole, rubéole et oreillons - CHU Caen Normandie (chu-caen.fr) :

Ces kits sont destinés en priorité aux praticiens de ville, quelques kits peuvent être positionnés au niveau des services d’accueil des urgences essentiellement pédiatriques (les patients admis aux urgences faisant dans leur grande majorité, déjà l’objet d’un bilan sanguin). Les médecins libéraux peuvent, à l’occasion du signalement de cas, demander des kits de prélèvement salivaire à l’ARS (par téléphone au 02 38 77 32 10 ou par l’intermédiaire de la fiche de DO ou par mail ARS45-ALERTE@ars.sante.fr ). Les ARS enverront aux médecins par voie postale les kits demandés. Ces kits seront adressés avec une fiche de renseignements, l’emballage et l’enveloppe affranchie pour l’envoi au CNR. Les analyses des prélèvements sont gratuites pour le patient. La fiche de renseignements doit être complétée et accompagner le prélèvement. Les coordonnées du médecin prescripteur (adresse, N° de téléphone, N° de fax, courriel) doivent être fournies afin que le résultat lui soit communiqué rapidement (dans les 3 jours) par le CNR (cnr-rou-para@chu-caen.fr)

Pour plus d’information sur la conduite à tenir, se référer au DGS-URGENT N°2025_08 du 07/03/2025

Définition des sujets contacts :

Les personnes ayant côtoyé le malade pendant sa période de contagiosité (5 jours avant l’éruption, jusqu’à 5 jours après), sont considérés comme contacts. Il s’agit de l’entourage familial vivant sous le même toit, des enfants et adultes de la même section en crèche ou en halte-garderie ; des enfants et adultes exposés au domicile de garde par l’assistance maternelle, de toute personne ayant fréquenté de manière concomitante les mêmes locaux que le malade (école, internat, local professionnel, transports publics, aéronef, ...) avec un contact avec le malade en face à face ou un séjour de plus de 15 mn et enfin toute personne ayant séjourné dans une pièce fréquentée par le malade jusqu’à 2 h après le départ de ce dernier. Parmi ces personnes, celles à risque de rougeole grave sont : les enfants de moins de 6 mois de mère non immune, les enfants de 6 à 11 mois non encore vaccinés, les femmes enceintes non immunes et les immunodéprimés.

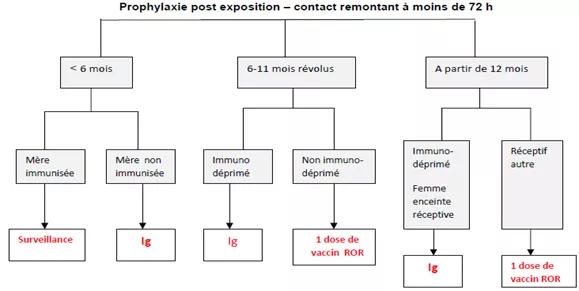

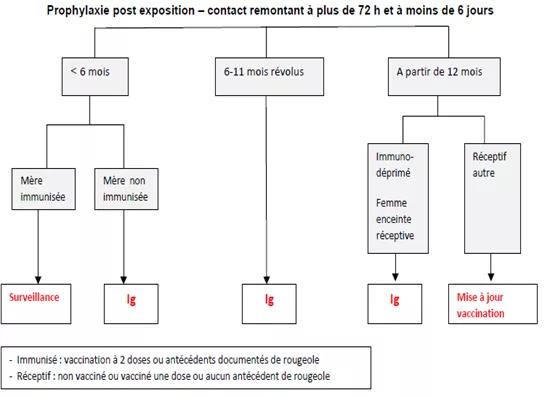

Schémas de prophylaxie post exposition des contacts a risque de rougeole grave :

- Immunisé : vaccination à 2 doses ou antécédents de rougeole

- Réceptif : non vacciné ou vacciné une dose ou aucun antécédent de rougeole

Protocole de vaccination des sujets contacts d’un cas de rougeole potentiellement réceptifs à la rougeole :

Nourrissons âgés de 6 à 11 mois révolus : une dose de vaccin trivalent dans les 72 heures suivant le contage présumé (le sujet recevra par la suite deux22 doses de vaccin trivalent suivant les recommandations du calendrier vaccinal). En l’absence de vaccination dans ce délai, les Immunoglobulines sont recommandées

Personnes âgées de plus de 12 mois

Les personnes vaccinées à 2 doses de vaccin trivalent et ayant reçu la 1ère dose avant l'âge de 12 mois doivent recevoir une 3e dose de vaccin trivalent ;

Les nourrissons âgés de 12 mois et plus, n’ayant reçu qu’une dose de vaccin trivalent doivent recevoir leur deuxième dose si la première dose a été administrée depuis plus d’un mois sans attendre l’âge de 16-18 mois ;

Personnes âgées de plus de 12 mois et nées depuis 1980 : mise à jour du calendrier vaccinal pour atteindre deux doses de vaccin trivalent ;

Pour les personnes nées avant 1980 qui affirment ne pas avoir été vaccinées et ne pas avoir présenté la maladie, la vaccination doit être proposée.

Professionnels de santé et professionnels chargés de la petite enfance, sans antécédent de rougeole et/ou n’ayant pas reçu deux doses de vaccin trivalent, quelle que soit leur date de naissance : une dose de vaccin trivalent et mise à jour par la suite du statut vaccinal afin d’atteindre deux doses de vaccin trivalent pour les personnels nés depuis 1980.

Les professionnels nés avant 1980 n’ayant reçu qu’une dose de vaccin contenant la valence rougeole et n’ayant aucun antécédent de rougeole doivent recevoir une seconde dose en cas contage.

L’administration d’une dose de vaccin, telle que préconisée ci-dessus, réalisée dans les 72 h qui suivent le contact avec un cas peut éviter de plus la survenue de la maladie. Elle reste préconisée même si ce délai est dépassé, sauf pour les nourrissons de 6 à 11 mois révolus qui relèvent d’une prévention par immunoglobulines

Lorsque la situation requiert deux doses, l’intervalle entre les deux injections sera d’au moins un mois.