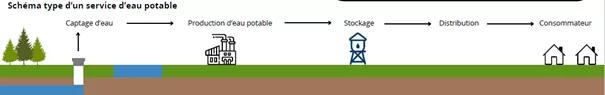

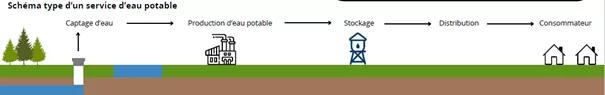

Selon la qualité de l’eau prélevée, différentes étapes de traitement peuvent être nécessaires pour rendre l’eau potable et maintenir sa qualité dans les installations de stockage (réservoirs, châteaux d’eau) et dans les réseaux de distribution, jusqu’au robinet du consommateur.

L’ARS assure la mise en œuvre du contrôle sanitaire de l’eau aux différentes étapes de production d’eau potable incluant notamment des missions d’inspection-contrôle de ces installations.

Le suivi sanitaire de l’eau comprend à la fois :

- la surveillance exercée par la personne responsable de la production et de distribution de l'eau,

- le contrôle sanitaire mis en œuvre par l'ARS.

Le contrôle sanitaire mis en œuvre par l'ARS comprend :

- la réalisation d’un programme de prélèvements et d’analyses d’eau en différents points des installations de production et de distribution d’eau,

- l’expertise sanitaire des résultats d’analyses,

- l’inspection des installations de production et de distribution d’eau,

- la prise de décision relative aux mesures de l’administration (autorisations, gestion des non-conformités, etc),

- le contrôle de la surveillance exercée par la personne responsable de la production et distribution de l’eau,

- l’information sur la qualité de l’eau.

Les programmes de contrôle mis en œuvre par l'ARS, en application des dispositions de la Directive européenne 2020/2184 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine et du Code de la santé publique, portent sur des paramètres microbiologiques, physico-chimiques ou radiologiques afin de s’assurer que les eaux sont conformes aux exigences de qualité réglementaires et ne présentent pas de risque pour la santé des consommateurs.

Les prélèvements et analyses sont réalisés par des laboratoires agréés pour le contrôle sanitaire des eaux par le Ministère chargé de la santé et retenus par l'ARS après mise en concurrence.

En cas d'anomalie, une procédure rapide est mise en place, comportant notamment l'information téléphonique de l'exploitant accompagnée de conseils sur la conduite à tenir. Des prélèvements complémentaires peuvent être réalisés pour confirmation du résultat. Dès lors, il appartient au maire et à l'exploitant de prendre toutes mesures pour remédier à la situation. Si nécessaire, la population est alertée des risques liés à la consommation de l'eau.

Chaque année, ce sont près de 13 500 prélèvements et analyses qui sont réalisés, au titre du contrôle sanitaire, pour s’assurer de la qualité de l’eau distribuée depuis la ressource jusqu’au robinet du consommateur.

Les exigences de qualité actuellement en vigueur en France sont fixées par l’arrêté du 11 janvier 2007 modifié et relatif aux limites et références de qualité des eaux brutes et des eaux destinées à la consommation humaine, en application du Code de la Santé publique.

Les limites de qualité portent sur des paramètres qui sont susceptibles de générer des effets immédiats ou à plus long terme pour la santé (ex : les paramètres microbiologiques, les nitrates, les pesticides et métabolites pertinents...). Seules ces limites de qualité sont utilisées pour définir la conformité d’une eau destinée à la consommation humaine.

Les références de qualité concernent des substances sans incidence directe sur la santé aux teneurs habituellement observées dans l’eau. Elles peuvent mettre en évidence un dysfonctionnement du traitement et être à l’origine d’inconfort ou de désagrément pour le consommateur (ex : couleur, température, fer...).

Depuis janvier 2023, ces exigences de qualité ont été complétées par :

- une valeur indicative, fixée à 0,9 µg/L, à satisfaire pour les métabolites de pesticides classés non pertinents par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES),

- des valeurs de vigilance à respecter pour certains perturbateurs endocriniens (17 béta estradiol, nonylphénol)

En cas de dépassement des limites de qualité, la personne responsable de la production ou de la distribution d’eau prend sans délais les mesures correctives nécessaires (traitement, changement de ressource, interconnexion, mélange d’eau, arrêt de pompage...) afin de rétablir la qualité de l’eau, et informe le maire et le préfet compétents.

L’ARS informe le préfet et, si celui-ci estime que la distribution de l’eau présente un risque pour la santé, il peut demander la mise en œuvre de mesures d’urgence telles que la restriction d’usage, voire l’interruption de la distribution. Le responsable de la distribution d’eau doit assurer immédiatement auprès des consommateurs une information assortie de conseils.

Une dérogation temporaire peut être accordée par le préfet sur la demande du responsable de la distribution, dans le cas où le dépassement d’une limite de qualité ne constitue pas un danger potentiel pour la santé des personnes et s’il n’existe pas d’autres moyens raisonnables de distribuer une eau conforme (articles R1321-26 à 36 du code de la santé publique). La délivrance d’une dérogation temporaire par le préfet est soumise à l’adoption d’un plan d’actions concernant les mesures correctives permettant de rétablir la qualité de l’eau. Ces mesures correctives comprennent des mesures techniques dites curatives (installation d’un nouveau traitement, interconnexion, nouveau captage…), et le cas échéant, des mesures préventives permettant de réduire les pollutions diffuses.

La durée maximale de cette dérogation est limitée et ne peut excéder 3 ans. Le renouvellement de cette dérogation pour une durée maximale de 3 ans peut être accordé par le préfet au cas par cas et sous certaines justifications. Le dossier est également transmis à la Commission Européenne.

En cas de non-respect d’une référence de qualité, l’exploitant du réseau d’eau potable doit également mettre en place des actions pour restaurer le respect de ces références de qualité.

La vérification de la mise en œuvre des prescriptions de déclaration d’utilité publique des périmètres de protection de captages

L’ARS réalise des contrôles et inspection concernant la bonne mise en œuvre des prescriptions associées aux périmètres de protection des captages d’eau potable.

Les principales difficultés mises en évidence dans le cadre de ces inspections sont :

- l’absence de recensement, de diagnostic et de mise aux normes des installations des propriétaires des parcelles bâties dans les périmètres de protection rapprochée (notamment cuves à fioul, assainissements non collectifs et têtes de puits),

- le non-respect des débits autorisés,

- l’absence de mise à jour des documents d’urbanisme avec les périmètres de protection et les servitudes s’y rapportant,

- l’absence de plan interne de crise.

Le contrôle du bon état des installations d’eau (captages, stations de traitement et réservoirs)

L’ARS procède à des contrôles techniques de captages, stations de traitement et réservoirs (châteaux d’eau ou bâches de stockage), ciblés sur la base d’une cartographie des risques.

Depuis la fin de l’année 2021, cette cartographie s’est enrichie avec la mise à disposition des ARS, par Santé publique France (SpF), d’une application permettant d’identifier les unités de distribution (UDI) dont la qualité de l’eau aurait pu être à l’origine de cas de gastro-entérites aiguës médicalisées.